«قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ.مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ، لأَنَّ جَسَدِي مَأْكَلٌ حَقٌّ وَدَمِي مَشْرَبٌ حَقٌّ.مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ» (يو 6: 53 – 56) إذا كانت الصحة تعني التوافُق الكامل بين الوظائف الحيويَّة في الجسم؛ بمعنى أنَّ عدم التوافُق في هذه الوظائف سواء: الجسديَّة أو النفسيَّة أو الذهنيَّة، هو ”المرض“ سواء: أمراض جسديَّة أو نفسيَّة أو ذهنيَّة؛ وتصير الحيويَّة هي صحة الجسم الشاملة؛ فبالمثل، يصير القدَّاس الإلهي الذي هو قمَّة الصلوات الليتورجيَّة، هو حيويَّة الكنيسة وصحتها وعندما شرح القديس بولس الرسول مفهوم أنَّ المسيح هو رأس الكنيسة، والكنيسة هي جسد المسيح، وذلك في كافة رسائلهِ وعلى الأخص في رسالتيه إلى أهل أفسس وأهل كولوسي؛ وَضَعَ أمامنا كيف صار يوم الرب (يوم القيامة يوم الأحد) هو رأس الأسبوع (1كو 16: 2)، وصارت قراءات الآحاد عَبْر السنة الكنسيَّة تدور حول خلاص المسيح وخدمته وعنايته بالإنسان، وصارت بقية أيام الأسبوع الستة تُقدِّم لنا مفهوم الكنيسة، جسد المسيح، من خلال قراءات السنكسار اليومي الذي يُقدِّم لنا صورة الكنيسة عَبْر الزمان وهكذا فإنَّ ”الكنيسة هي مجتمع المؤمنين المتَّحد بالرأس الذي هو المسيح“، ويُعبِّر عن ذلك كثيرٌ من الآباء مثل: القديس إيرينيئوس، فيقول: ”حيث توجد الكنيسة فهناك روح الله، وحيث يوجد روح الله فهناك الكنيسة“. ويقول القديس كبريانوس: ”مَنْ لا يتَّخذ الكنيسة أُمًّا، لا يمكنه أن يأخذ الله أبًا“. وكذلك القديس أُغسطينوس القائل: ”يمكننا أن نحصل على كلِّ شيءٍ خارج الكنيسة ما عدا الخلاص“، وهو يقصد المسيح الفادي والمُخلِّص الذي هو قوَّة المؤمن وقوَّة الكنيسة وصلوات القدَّاس الإلهي هي قمَّة الصلوات، وسرُّ الأسرار وسرُّ الكنيسة، كما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم، لأنَّ فيه النِّعَم غير المنظورة والتي تُعطَى لنا تحت أعراضٍ منظورة، حيث يحضر المسيح ذاتيًّا في كلِّ الكنيسة من خلال الخبز وعصير الكرمة، ليصير جسد المسيح ودَمهُ الأقدسَيْن. وقد شرح القديس كيرلس عامود الدين هذا حين قال: إن ذلك يكون ”كما أنَّ الشمس تُرى في أماكن متفرِّقة من كثيرين وهي واحدة“ القدَّاس الإلهي هو منظومة مُتكاملة من العبادة والتسبيح والشكر والفرح والتهليل والطلب والوحدة والتقوى، في قالبٍ من الألحان والطقوس والصلوات التي تُشكِّل صورةً سمائيةً، كقولنا: ”كما في السماءِ كذلك على الأرضِ“. ومعاني دراسة هذا السرِّ – سر الإفخارستيا – كثيرةٌ جدًّا، والتأمُّلات فيه تكاد لا تُحْصَى. لكنَّنا سنُركِّز على معنى ”القدَّاس حيويَّة الكنيسة“، وذلك من خلال خمسة ملامح أساسيَّة:

أولًا: القدَّاس الإلهي يحفظ وجود الكنيسة:

فالكنيسة ليست هي مجموعة الاجتماعات المختلفة، مثل اجتماع الشباب أو الشابات أو السيدات أو …؛ لكن الكنيسة هي صلوات القدَّاس. ولذلك فإن صلوات القدَّاس يسبقها تمهيدات كثيرة: من تسبحة وعشية وصلوات نصف الليل ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم في ذلك: ”جعلنا أعضاء جسدهِ من لحمه ومن عظامهِ. ومن أجل حُبِّه، مَزَجَ نفسه بنا. عَجَنَ جسده بجسدنا لكي نصير معه واحدًا، لنصير جسدًا واحدًا وهو الرأس“ فالقدَّاس يحفظ وجود الكنيسة لتبقى دائمًا حيَّة، بمعنى أنها لا تشيخ، فعمرها الآن عشرون قرنًا من الزمان، ومع هذا فهي ما زالت بكامل حيويتها، وذلك بفضل القدَّاس! ويقول الآباء: ”إن المسيحيين يُقيمون سرَّ الإفخارستيا، وسرُّ الإفخارستيا يُقيم المسيحيين“ ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم، وهو يتكلَّم بفكر القرن الرابع الميلادي: ”الحصون تشيخ مع الزمن، أمَّا الكنيسة فلا تشيخ. الحصون يُحطِّمها البرابرة، أمَّا الكنيسة فلا تقدر عليها حتى الشياطين. كثيرون هاجموا الكنيسة فهلكوا، أمَّا هي فتُحلِّق في السماء“ وقديمًا كان القدَّاس يمكن أن يُقام في أيِّ مكانٍ، في المقابر، في شقوق الأرض، في الحقول. ونقرأ أنَّ الشماس كان يقف ويضع على يدهِ الَّلوح المقدَّس، ويصلِّي الأب الكاهن والشعب القدَّاس في الهواء الطلق، سواءٌ كان ذلك في الحقل أو في الجبل أو في أيِّ مكان؛ وهكذا تفعل الكنيسة الآن؛ فبمجرَّد استخدام الَّلوح المقدَّس في أيِّ مكانٍ، يصير كمذبح، ويمكن أن نُقيم القدَّاس في أيِّ مكان.

ثانيًا: القدَّاس يحفظ جمال الكنيسة:

الإنسان عندما يكون مريضًا، ويوجد عضوٌ من أعضاء جسدهِ لا يعمل جيِّدًا، فلا يكون في كامل لياقته، لكن إن كانت كل أعضاء جسده سليمة، يكون في حالة تناغُم، وهذا التناغُم يُعبَّر عنه دائمًا بالجمال. لذلك القدَّاس الإلهي يحفظ جمال الكنيسة في صلواتها وطقسها. مثال ذلك: عندما يصرخ الشمَّاس ويقول: ”قبِّلوا بعضكم بعضًا بقبلةٍ مقدَّسة“، فقد تعوَّدنا أن تكون هذه القُبلة الرسوليَّة من خلال أن نُسلِّم بعضنا على بعضٍ بأيدينا. وقُبلة المُصالحة هذه يُقدِّمها كل شخصٍ للشخص الذي يجلس بجوارهِ، وهذا يرمز إلى أنه يُقدِّمها للعالم كُلِّهِ، وكأنَّ الإنسان يتصالح مع العالم كُلِّهِ، وهذا شكلٌ من أشكال الجمال. وعبارة ”قبِّلوا بعضكم بعضًا“ تعني أيضًا: إن الإنسان لا يحمِل في قلبهِ ضغينة لأحدٍ، وبها تعهُّدٌ لله أن يكون القلب نقيًّا فالكنيسة ناصعة البياض، وهذا البياض هو توبة الإنسان، ونسمع في القدَّاس الشمَّاس يقول: ”أيُّها الجلوس قفوا“. المقصود هنا ليس الوقوف المادي، لكنه وقوف الإنسان بعيدًا عن أيِّ خطية، والوقوف هو علامة استعداد، وكأنَّ نداء الشماس: ”أيها الجلوس قفوا“ هو نداء توبة ثم يُتابع الشمَّاس بقولهِ: ”إلى الشرق انظروا“، وفي هذا النداء علامة استعداد لمجيء المسيح الذي سيأتي من المشارق. كل هذا يُمثِّل جمال الكنيسة من خلال القدَّاس، ولذلك كثيرٌ من الآباء يُسمُّون القدَّاس ”سرّ الشركة“. فالكاهن له دور، والشمَّاس له دور، والشعب له دور. وكأنَّ وحدتنا مع المسيح هي اتِّحادٌ لنا جميعًا في ”شركة المحبة“.

ثالثًا: القدَّاس يحفظ قداسة الكنيسة:

الكاهن هو الإنسان الذي يُصلِّي القدَّاس، ويجب أن يكون مُشرطنًا بسرِّ الكهنوت، والشعب يأتي إلى الكنيسة في حالة توبة. وقديمًا كان الجلوس في مقاعد الكنيسة يُقسَّم إلى خورس التائبين وخورس المؤمنين وخورس الباكين. ويتقدَّم الإنسان عندما يقول الأب الكاهن: ”القُدْسات للقدِّيسين“. وهذا يعني أنَّ الإنسان نقَّى قلبه تمامًا، والنقاوة في فكر الكنيسة هي شكلٌ من أشكال القداسة، كما يقول الكتاب: «لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: كُونُوا قِدِّيسِينَ لأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ» (1بط 1: 16) ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم عن القدَّاس الإلهي: ”بهذه العطيَّة تتزيَّن نفوسُنا وتتجمَّل“. ويقول أيضًا: ”إن كنتَ لا تقدر أن تُقَبِّل مَلِكًا بفمٍ قذِر، أتُقبِّل ملك السموات بنفسٍ دنسة؟!“، فيا له من انتهاكٍ للقُدْسات! فلا نستطيع أن نستخدم آنية ملوَّثة في تقديم الأسرار، فنُقدِّم الأسرار في أوانٍ لامعةٍ حتى تصير نفوسُنا أيضًا لامعة فالقداسة هي أن يقترب الإنسان من شخص المسيح أكثر فأكثر، كما نقول في صلاة باكر: ”بنورِكَ يا ربُّ نُعاين النور“. فالنقطة الرئيسية في صلاة القدَّاس هي عمل التوبة، والقدَّاس ليس عملًا ميكانيكيًّا، لكنه حضورٌ حيٌّ وفعَّالٌ للمسيح. ونحن نتقدَّم لكي نتناول جسد المسيح ودمَهُ الأقدسَيْن: «مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ» (يو 6: 56). وتقول بعض الكتابات إنَّ العمل الليتورجي يجعلنا ملائكة عِوَض عن كوننا بشرًا. وفي أثناء التوزيع نُرتِّل قائلين: ”سبِّحوا الله في جميع قديسيه“. ومن العبارات الشعبية المشهورة: ”آنستك النعمة“، أي ”صارت النعمة فيك“.

رابعًا: القدَّاس يحفظ مسكونية الكنيسة:

كلمة ”مسكونية“ تُعبِّر عن العالم كُلِّه، أو العالم الذي يسكنه البشر. فالعمل المسكوني أو الحركة المسكونيَّة هي عمل يشمل الكنيسة عَبْرَ العالم كُلِّه. والكنيسة عندما تُصلِّي القدَّاس، لا تُصلِّي محليًّا فقط، أي لا تُصلِّي من أجل حدود جغرافيَّة، لكنها تُصلِّي من أجل العالم كُلِّه؛ فهي تُصلِّي من أجل المياه والهواء والعُشب والزروع. وتُصلِّي أيضًا من أجل رئيس الأرض وكافة المسؤولين والمرضى. وتُصلِّي في الأواشي قائلة: ”اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدَّسة الجامعة الرسولية“، وأيضًا: ”اذكر يا رب هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها“. فالكنيسة لها مسؤولية عن كل المسكونة ونحن نُصلِّي من أجل المُسافرين والراقدين. فصلوات الكنيسة في القدَّاس تشمل الحياة كلها، لذلك نقول إن القدَّاس يحفظ مسكونيَّة الكنيسة. والكنيسة نفسها في ترتيبها تصلِّي صلواتٍ شاملةً من أجل كلِّ أحد. فالكنيسة تُصلِّي من أجل العالم كلِّهِ، وهذه نظرة مهمة جدًّا. لأن المسيحيَّة لا تعرف الجغرافيا، فالمسيحيَّة للعالم كُلِّهِ والمسكونة كلِّها، وحلول الروح القدس لم يكن باللغة المحلية، ولكن بلغاتٍ عديدة (حوالي ست عشرة لغة)، لأن الكنيسة للعالم كُلِّه. ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم: ”أتُريد أن تُكرِّم جسد يسوع؟ لا تتغافل عنه وهو عُريان. لا تُكرِّمه هنا في الكنيسة بثيابٍ فاخرة، وفي الخارج تغفل عنه وهو يموت من البرد والعُري“. بمعنى أن الإنسان يأتي إلى الكنيسة بثيابٍ فاخرة، وهو ينسى المُحتاج الذي يُريد أن يحتمي من البرد. وقال ذهبي الفم أيضًا: ”أنتَ تكسو المذبح بكسوةٍ فاخرة، وتترك المذبح الحي“، أي تترك الفقير والعُريان. فصلوات القدَّاس تدفع الإنسان إلى خدمة أيِّ إنسانٍ، وخصوصًا: الفقير والمُحتاج والبائس.

خامسًا: القدَّاس يحفظ وظيفة الكنيسة:

القدَّاس عبارة عن مستودع فيه العقيدة والطقس واللحن والتعبير اللاهوتي، والتعليم والكرازة والعبادة وكل شيء. القدَّاس يحفظ دور الكنيسة، فتبقى الكنيسة حيَّة من جيلٍ إلى جيل. فمثلًا لا توجد آية في الكتاب المقدَّس تُعلِّمنا كيف نرشم الصليب! لكن من خلال الليتورجية نتعلَّم كيف يتمُّ رَشْم الصليب؛ وهكذا نتعلَّم كثيرًا من خلال القدَّاس الإلهي. فالقدَّاس هو مستودع عقائدنا، فمثلًا عقيدة الثالوث القدوس واضحة في كلِّ مراحل القدَّاس، وكأنَّ القدَّاس هو الذي حفظ لنا هذه العقيدة فعقيدة الثالوث واضحة من أول رفع بخور عشية وباكر والقدَّاس، ودورة الحَمَل، وتحليل الخُدَّام. وفي البركة الختامية نقول: ”محبَّة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلِّصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطيَّة الروح القدس، تكون مع جميعكم“ فصلوات القدَّاس هي نسيجٌ من عقائدنا، ويتَّضح هذا من خلال الطقس الذي نُصلِّي به في القدَّاس، فنحضر في صحن الكنيسة ونستمع إلى القراءات والعظات؛ ثم ننتقل بعد القراءات والعظات لندخل في صُلب القدَّاس والتقديس؛ ثم ننتهي بأن نتناول الجسد والدم من على المذبح المقدَّس. إذن، فالقدَّاس يحفظ دور الكنيسة ووظيفتها وعملها في حياة الإنسان.

الخُلاصة: إن القدَّاس الإلهي هو حيويَّة الكنيسة. فاحضرْ، أيُّها الحبيب، القدَّاس وعِشْ فيه وادخل إلى أعماقهِ، ليس كمجرَّد طقوس أو عقائد، لكن كحياة، كما يُعلِّمنا الكتاب: «مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ» (يو 6: 54) وفي آخر القدَّاس، يقول الأب الكاهن الاعتراف الذي يحوي هذه الثلاثية الهامة: ”يُعطَى عنَّا خلاصًا، وغُفرانًا للخطايا، وحياةً أبديَّة لكلِّ مَنْ يتناول منه“. وهذا التواصُل بين السماء والأرض: ”يُعطَى عنَّا خلاصًا“، أي خلاص المسيح الذي تمَّ منذ قرون؛ ”وغُفرانًا للخطايا“، أي الخطايا التي يصنعها الإنسان؛ ثمَّ ”وحياةً أبديَّة لكلِّ مَنْ يتناول منه“. وكأنَّ القدَّاس الإلهي هو على مرِّ الزَّمن، في الماضي والحاضر والمستقبل. إنه حيويَّة الكنيسة وصحَّتها.

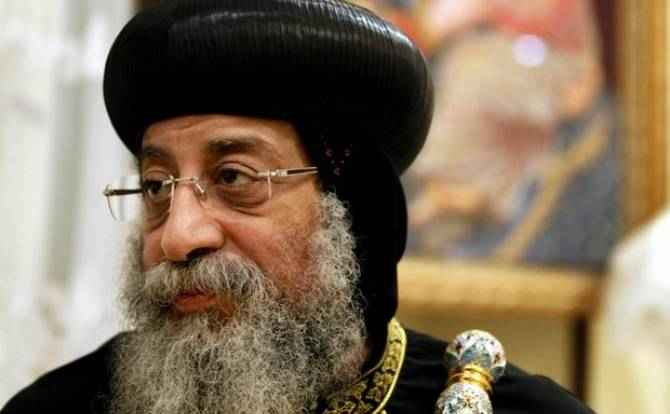

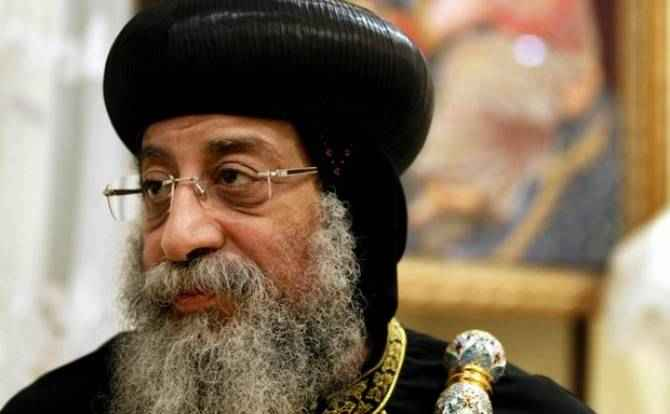

قداسة البابا تواضروس الثاني

المزيد